Je suis toujours surprise de réaliser que la pandémie nous est tombée dessus il y a trois ans. Trois ans seulement ou trois ans déjà, dépendamment de la façon dont on se place et de ce à quoi on se réfère. Je relis parfois des écrits de cette période chaotique intervenue juste après la fermeture massive des emplois, écoles et autres services en mars 2020, et je me rends compte à quel point j’ai oublié ce sentiment, cette perception et surtout ce quotidien qui fut le nôtre pendant quelques mois. Les horaires journaliers créés pour les filles pour ne pas qu’elles passent leurs journées devant la télé, les leçons qu’on improvisait, les cours de sport diffusés à la télé, les pâtisseries du goûter, les premières réunions en Teams, les tentatives de créer une synergie d’équipe et les déséquilibres nés des conditions si différentes entre les employés d’une même entreprise.

On se réfère à la pandémie comme à une année 0, un avant et un après, un point de bascule. Cette vie particulière sur quelques mois, ce condensé de vie même, a comme créé une discordance dans le vortex du temps. Ce qui nous paraissait hier se trouve à des années lumières et les cheveux blanchissants des amis éloignés nous font réaliser que les mois écoulés se trouvent être des années. Je dis souvent « on l’a vu(e) il y un an à peine » ou « nous y sommes allés l’été dernier », et puis on calcule et on se souvient, et l’un de nous dit « ça fait plus de temps que ça, c’était avant la pandémie », alors ça veut dire que ça fait au moins 3 ans, et peut-être 4, et tout à coup ce n’est plus un bébé joufflu mais un enfant qui a bientôt fini la garderie, et alors ce n’est plus du tout la même histoire.

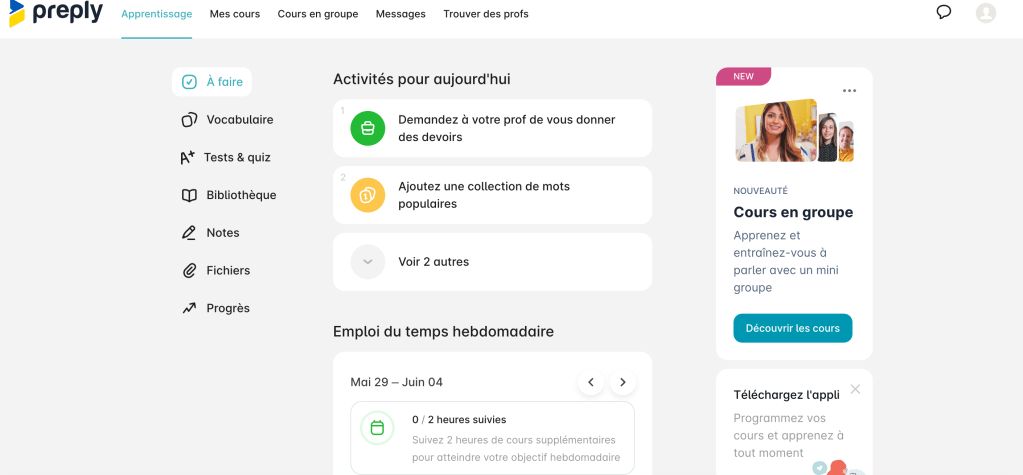

C’est avec la pandémie qu’a commencé pour moi le télétravail. J’ai changé deux fois d’emploi depuis mais j’ai gardé cette nouvelle composante qui – on ne va pas se mentir – m’arrange bien : je télétravaille plusieurs jours par semaine. J’en profite pour mélanger allégramment vie professionnelle et obligations personnelles, créant des bulles de temps dans un agenda rempli pour pouvoir mener mes enfants à leurs activités ou assurer ma présence à un rendez-vous médical, travaillant toujours plus tard pour rattraper les heures perdues. Mais ce tango n’a pas toujours eu la synchronicité qu’il mérite et plus d’une fois la pression a eu raison de mon esprit. Les demandes s’ammoncellaient, les clients vitupéraient, les courriels rentraient tardivement, les enfants arrivaient en criant, le goûter n’était pas prêt, la préparation du repas attendait et au milieu de ce chaos, je me liquéfiais.

Lorsque j’ai dû me retrouver un emploi, le télétravail était une obligation mais la possibilité de retourner en présentiel était une requête, un besoin devenu vital. J’avais besoin d’un échappatoire, d’un bureau tangible hors de mes murs, d’une vie professionnelle que l’on cloisonne et que l’on laisse derrière soi, l’heure venue. J’avais besoin de distinction pour retrouver mon discernement, je voulais que la voix de mes enfants ne soit plus un écho de celle de mes collègues, et que les appels de candidats n’interrompent plus un rendez-vous médical. Je voulais une île et puis la paix surtout.

Aujourd’hui, je mène ma vie différemment. J’ai créé des parois aussi étanches que possibles. Mes enfants sont redevenus des photos sur un fond d’écran et non des figures mouvantes d’une réunion virtuelle tardive. Mon téléphone professionnel est éteint lorsque je referme mon ordinateur. Mes rendez-vous personnels ne sont pas l’occasion de rédiger des notes d’entrevues ou de mettre à jour des documents. Je me suis rendue la liberté.

-Lexie Swing-

Photo Sarah Pflug